自転車は日常生活の移動手段として非常に便利であり、特に短距離の移動には最適です。しかし、自転車で1キロ移動するのにどれくらいの時間がかかるのか、気になる人も多いのではないでしょうか?

本記事では、自転車の種類や走行環境による速度の違い、徒歩や公共交通機関との比較、さらには消費カロリーや通勤時の注意点まで詳しく解説します。自転車移動をより快適に、効率的にするためのヒントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

自転車で1キロ移動にかかる時間の基本

自転車1キロの所要時間とは?

自転車で1キロ移動するのにかかる時間は、平均的な速度や走行環境によって異なります。例えば、通勤時間帯の混雑した市街地では、信号待ちや歩行者の影響で移動時間が長くなる傾向があります。

一方、郊外の広い道路やサイクリングロードでは、よりスムーズに走行できるため、短時間で移動可能です。一般的な自転車の速度は時速10〜25km程度であり、走行条件によって移動時間が大きく変わることがあります。例えば、信号の多い市街地では停車時間が増え、1キロ移動するのに通常より時間がかかる場合があります。

一方で、スムーズな道路や自転車専用レーンでは、より速く移動できるでしょう。また、風向きや勾配の影響もあり、追い風なら速度が上がり、向かい風なら速度が落ちることがあります。

これらを考慮すると、1キロの移動時間は約2.4分〜6分の範囲で変動すると言えます。

平均的な自転車の速度とは?

一般的な自転車の平均速度は以下の通りです。

- ママチャリ(シティサイクル):時速12〜18km(標準的な速度での走行)

- クロスバイク・ロードバイク:時速20〜30km(スポーツ向け自転車は速い)

- 電動アシスト自転車:時速15〜25km(アシスト機能によりスムーズな加速)

ただし、これらの速度は平坦な道での目安であり、上り坂や悪路では遅くなる可能性があります。逆に、下り坂や滑らかな舗装路では、これよりも速い速度で走行できることもあります。

自転車1キロの時間計算方法

移動時間は以下の計算式で求められます。

時間(分)= 距離(km)÷ 速度(km/h)× 60

例えば、

- 時速15kmの自転車で1キロ移動すると、1 ÷ 15 × 60 = 4分

- 時速25kmの自転車で1キロ移動すると、1 ÷ 25 × 60 = 2.4分

また、実際の走行では信号待ちや交差点での停止などが加わるため、実測値はこの計算よりも若干長くなることがあります。そのため、目的地までの移動時間を正確に知りたい場合は、Googleマップなどのナビゲーションツールを活用するのも一つの方法です。

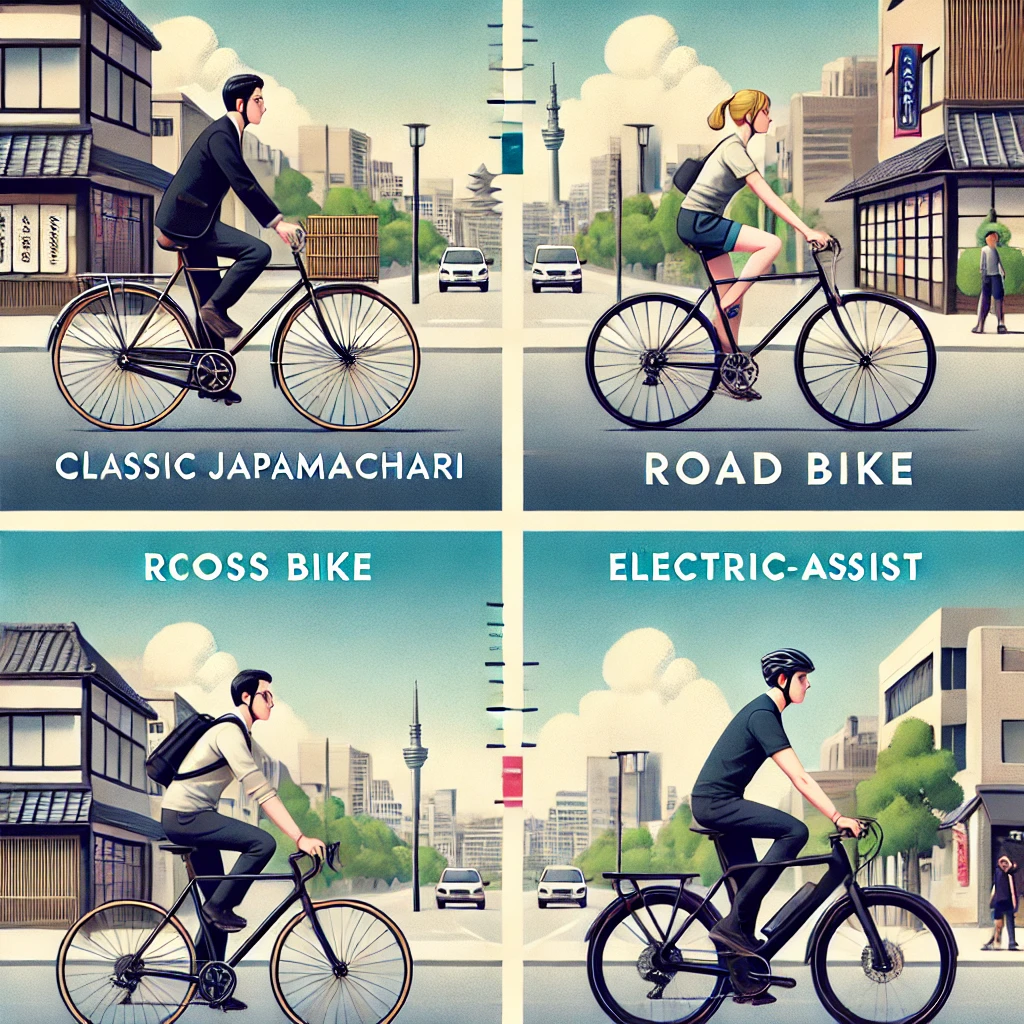

種類別自転車の速度と移動時間

ママチャリとスポーツバイクの比較

- ママチャリ(シティサイクル):時速12km → 1キロ約5分

- シティサイクルは一般的な移動手段として使われることが多く、特に通勤や買い物に適しています。

- 一般的な走行環境では安定性が高く、初心者でも乗りやすい。

- しかし、重量が重くスピードが出にくいため、長距離の移動には不向き。

- ロードバイク:時速25km → 1キロ約2.4分

- 軽量でスピードを出しやすい設計になっており、短時間で長距離を移動できる。

- タイヤが細く、舗装された道路での走行に適しているため、街中でもスムーズに走れる。

- ただし、価格が高めで、初心者には操作が難しい場合がある。

- クロスバイク:時速20km → 1キロ約3分

- ロードバイクほど高速ではないが、ママチャリよりは速く、通勤や通学に最適。

- タイヤの太さやフレームの強度がバランスよく、舗装路だけでなく多少の悪路も問題なく走行できる。

- コストパフォーマンスが良く、ロードバイクほどのメンテナンスが不要。

スポーツバイクの方が圧倒的に速く、移動時間を短縮できます。特にロードバイクやクロスバイクを使用することで、通勤・通学時間の大幅な削減が期待できます。

電動自転車の速度と時間

- 電動アシスト自転車:平均時速15〜25km

- 1キロの移動時間:約2.4〜4分

- アシスト機能があるため、坂道や向かい風の影響を受けにくく、一定の速度を維持しやすい。

- 体力に自信がない人や、高齢者にも適している。

- 充電が必要なため、長距離移動の際にはバッテリー残量を確認する必要がある。

- 車体が重いため、取り回しがやや難しい場合がある。

電動自転車は、特に都市部での移動や坂道の多い地域で非常に便利です。長距離の移動には向かないものの、日常の移動手段として効率的に活用できます。

徒歩との比較:1キロ何分違う?

徒歩の平均時速は4〜5kmのため、1キロ移動には約12〜15分かかります。これに対し、自転車は平均時速12〜25kmで移動できるため、徒歩よりもはるかに速く移動できます。たとえば、時速15kmの自転車で走行すると1キロの移動時間は約4分、時速25kmのスポーツバイクではわずか2.4分程度で移動可能です。

また、地形や交通状況によっても差が生じます。例えば、信号の多い都市部では、徒歩と自転車の移動時間の差が縮まる場合があります。一方で、信号の少ない郊外や自転車専用道路では、自転車の方が圧倒的に速く移動できます。

さらに、徒歩は体への負担が比較的少ないものの、長距離を移動すると疲労が蓄積しやすくなります。それに対して自転車は、一定の速度で移動できるため、長距離移動でも疲れにくいという利点があります。加えて、荷物を運ぶ際も、自転車はかごやキャリアを活用することで効率的に運搬できます。

このように、自転車は徒歩と比較して、時間の節約だけでなく、体力の消耗を抑えながら移動できるため、通勤・通学や買い物など日常の移動手段として非常に便利です。

自転車通勤時の注意点

自転車通勤のメリット

自転車通勤にはさまざまなメリットがあります。短距離移動の効率を高めるだけでなく、健康面や経済面でも多くの利点があります。

- 通勤時間の短縮

- 渋滞や公共交通機関の遅延に影響されず、安定した移動時間を確保できる。

- 信号や交差点の数が少ないルートを選ぶことで、さらに時間を短縮可能。

- 目的地までの最短ルートを選ぶことで、無駄な距離を減らせる。

- 健康維持・運動不足解消

- 毎日の通勤が自然と有酸素運動になり、心肺機能の向上や筋力維持に役立つ。

- 一定の運動量を確保できるため、肥満防止やストレス軽減の効果が期待できる。

- 長時間のデスクワークを行う人にとって、適度な運動を取り入れる良い方法となる。

- 交通費の節約

- バスや電車の定期代が不要になり、年間で数万円以上の節約につながる。

- ガソリン代や駐車場代もかからず、長期的に見てコストパフォーマンスが高い。

- 自転車のメンテナンス費用も、車やバイクに比べると圧倒的に安価。

駐輪の注意事項とルート選び

自転車通勤を快適にするためには、駐輪場所やルート選びも重要です。

- 駐輪場の確保

- 駅周辺やオフィス街の駐輪場は早朝から満車になることが多いため、早めに確保する。

- 有料駐輪場の利用も検討し、安全な場所を選ぶ。

- 盗難対策として、鍵を二重にする、監視カメラがある駐輪場を選ぶなどの工夫が必要。

- 走りやすいルートの選択

- 自転車専用道路があるルートを優先し、車や歩行者との接触リスクを減らす。

- 坂道の少ないコースを選び、体力消耗を抑えながら快適に移動する。

- 交通量の多い幹線道路よりも、裏道や公園内の自転車道を利用すると安全性が向上。

通勤に最適な時間帯とは

通勤時間帯は道路の混雑状況に大きく影響されるため、時間帯を意識することが重要です。

- 通勤ラッシュを避ける

- 7:30〜9:00の間は自動車や歩行者が多く、事故のリスクが高まるため避けるのが理想。

- 早朝や通勤時間をずらすことで、よりスムーズな移動が可能。

- 快適に走行できる時間帯

- 朝の7:00前後ならば、交通量が少なく快適に走行しやすい。

- 夕方は17:00〜19:00が混雑しやすいため、帰宅時間も調整すると安全性が向上。

- 気温が高い夏場は、日差しの強い時間帯を避け、朝早めの時間帯や夜間走行を検討。

- 天候や季節の影響

- 雨天時は路面が滑りやすくなるため、出発時間を早めに設定し、余裕を持つ。

- 冬場は日が短くなるため、早朝・夜間の走行時にはライトを必ず点灯し、安全を確保。

- 夏の猛暑時には、帽子やサングラスを着用し、こまめな水分補給を心掛ける。

このように、自転車通勤は時間の節約、健康維持、経済的メリットなど多くの利点があります。ただし、安全対策をしっかり行い、最適なルートと時間帯を選ぶことで、より快適な通勤環境を作ることができます。

Googleマップを使った移動時間の計算

Googleマップでの自転車ルートの確認

Googleマップでは自転車モードを利用し、移動時間やルートを詳細に確認できます。通常の歩行者モードや車モードとは異なり、自転車専用の経路を考慮しながらナビゲーションを行うため、より正確な所要時間を予測できます。また、Googleマップは標高データを活用してルートの勾配を考慮し、坂道が多い道や急な登りがある場合には適切な代替ルートを提案する機能もあります。

さらに、リアルタイムの交通状況や天候情報と組み合わせることで、より正確な到着時間を見積もることが可能です。例えば、雨天時は路面状況が滑りやすくなり、走行速度が低下する可能性があるため、事前にルートと所要時間を確認しておくと安心です。

ルートによる時間の変化

自転車の移動時間は、ルートの特性によって大きく変わります。以下のような要素が移動時間に影響を与えます。

- 上り坂・下り坂:上り坂では速度が遅くなり、移動時間が長くなる傾向があります。逆に、下り坂では速度が上がり、短時間で移動可能です。

- 信号の数:信号機の多いルートでは頻繁に停止するため、平均速度が下がり、移動時間が長くなります。

- 道路の種類:自転車専用レーンがある道ではスムーズに走行できますが、車道と歩道を併用する必要がある場所では速度が落ちる可能性があります。

- 交通量の多さ:混雑したエリアでは、歩行者や自動車の影響で自転車の移動が制限され、スピードが出せない場合があります。

- 路面状況:未舗装の道路や凸凹の多い道では、安定した速度を維持しにくく、移動時間が長くなることがあります。

このため、Googleマップを使う際には、単に最短距離のルートを選ぶのではなく、勾配や信号の数、交通量なども考慮して最適なルートを選択することが重要です。

エリアごとの移動時間の違い

都市部と郊外では、自転車の移動時間に大きな差が出ることがあります。

- 都市部での移動

- 信号機や交差点が多いため、頻繁に停止することになり、平均速度が低下。

- 交通量が多く、歩行者や車との接触を避けるために慎重に運転する必要がある。

- 一方で、自転車専用レーンが整備されている地域では、スムーズに移動できる可能性が高い。

- 郊外での移動

- 信号が少なく、長距離を一定の速度で走行しやすいため、都市部よりも移動時間が短縮される。

- 道路が広く、交通量が少ないため、一定のペースで走行可能。

- ただし、坂道が多い地域では、上り坂が移動時間に大きく影響することもある。

- 郊外 vs. 市街地の比較

項目 都市部 郊外 信号の多さ 多い 少ない 交通量 多い 少ない 自転車レーンの整備 進んでいることが多い 限られている場合がある 路面状況 良好だが混雑しがち 道路の状態による 坂道の影響 少ない 多い可能性あり

都市部では信号や交通量の影響で移動時間が長くなりやすい一方で、自転車レーンが充実しているため比較的快適に移動できることもあります。一方、郊外では信号が少なくスムーズに走行できるものの、坂道が多いと移動時間が長くなる可能性があるため、事前のルート確認が重要です。

このように、Googleマップを活用することで、都市部や郊外の特性に合わせた最適なルートを見つけ、効率的な自転車移動を実現することができます。

消費カロリーの計算

1キロ走行時のカロリー消費量

体重60kgの人が時速15kmで自転車を漕ぐ場合、1キロ走行で約20kcal消費します。速度が増すほど運動強度が上がり、消費カロリーも増加します。例えば、同じ60kgの人が時速20kmで走行した場合、1キロあたりの消費カロリーは約25kcal、時速25kmであれば約30kcal程度に増えると考えられます。

また、路面状況や走行環境もカロリー消費に影響を与えます。平坦な道路を走る場合と、坂道の多いコースを走る場合ではエネルギー消費量が異なり、登り坂ではより多くのカロリーを消費します。

運動としての自転車の意義

自転車は有酸素運動として効果的で、ダイエットや健康維持に役立ちます。特に以下の点で優れた運動効果があります。

- 心肺機能の向上:一定のペースで走行することで、心臓や肺の働きが強化される。

- 筋力強化:主に下半身の筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス、ふくらはぎ)を鍛えることができる。

- 脂肪燃焼:有酸素運動としての効果が高く、長時間続けることで脂肪燃焼が促進される。

- 関節への負担が少ない:ランニングに比べて膝や足首への負担が少なく、高齢者や初心者にも適している。

また、自転車は日常生活の移動手段として取り入れやすいため、ジムに通う時間がない人でも手軽に運動を取り入れることができます。

体重別の消費カロリー計算

体重が増えるほど消費カロリーも増加します。以下に体重別の1キロ走行時の消費カロリーを示します。

| 体重 (kg) | 時速15kmの消費カロリー (kcal/km) | 時速20kmの消費カロリー (kcal/km) | 時速25kmの消費カロリー (kcal/km) |

|---|---|---|---|

| 50kg | 約15kcal | 約18kcal | 約22kcal |

| 60kg | 約20kcal | 約25kcal | 約30kcal |

| 70kg | 約25kcal | 約30kcal | 約37kcal |

| 80kg | 約30kcal | 約35kcal | 約45kcal |

このように、体重や速度の違いによってエネルギー消費量が変化します。ダイエット目的で自転車を活用する場合、長時間のゆったりとした走行よりも、適度な速度で負荷をかけながら走る方が効果的です。

さらに、インターバルトレーニング(速度を上げる区間とゆっくり走る区間を繰り返す)を取り入れることで、消費カロリーを増やし、より効率的に脂肪を燃焼させることができます。

自転車移動の速度と負担

自転車の種類による速度差

自転車の種類によって、速度や快適さには大きな違いがあります。特に、ロードバイクやクロスバイクは速度が速く、スムーズに移動できるのが特徴です。

- ロードバイク:

- 軽量で空気抵抗を最小限に抑えたデザイン。

- 高速走行に適しており、長距離移動やレース向け。

- 平均時速は25〜30km/hで、短時間で目的地に到達可能。

- クロスバイク:

- ロードバイクとマウンテンバイクの中間的な存在。

- 通勤や街乗りに最適で、時速20〜25kmで走行可能。

- 快適性と速度のバランスが取れており、多用途に活用できる。

- ママチャリ(シティサイクル):

- 平均時速は12〜18kmで、ゆったりとした移動に向いている。

- 買い物や日常の移動には便利だが、長距離移動には向かない。

- 電動アシスト自転車:

- アシスト機能により坂道や長距離移動が楽になる。

- 最高時速は24km(日本の法規制)で、負担を軽減しながら移動できる。

運動負担と体への影響

自転車の走行は、有酸素運動として非常に効果的ですが、長時間の走行は体への負担がかかります。

- 疲労の蓄積

- 長距離走行では、脚の筋肉(特に大腿四頭筋やハムストリングス)に疲労が溜まりやすい。

- 背中や肩にも負担がかかるため、正しい姿勢を維持することが重要。

- 関節への影響

- ランニングと比較すると膝や足首への負担は少ないが、長時間のペダリングで膝にストレスがかかることも。

- サドルの高さやペダリングのフォームを適切に調整することで負担を軽減できる。

- 水分補給と栄養補給の重要性

- 長時間のライドでは、適度な水分補給を行い、エネルギー不足にならないように軽食を摂取するのが望ましい。

快適な走行速度の見つけ方

自転車で快適に走行するためには、個人の体力や目的に合った速度を見つけることが大切です。

- 目的別の推奨速度

- 通勤・通学:時速15〜20kmが理想的。安全性を考慮しながらスムーズに移動できる。

- フィットネス・ダイエット:時速18〜25kmで一定のペースを保つと効果的。

- 長距離ツーリング:時速20〜25kmを維持しつつ、定期的に休憩を挟むのが最適。

- 環境に応じた速度調整

- 信号や交差点の多い都市部では、速度を抑えた方が安全。

- 郊外やサイクリングロードでは、一定のスピードを保ちやすい。

- 坂道では無理に速度を上げず、ギアを調整して負担を軽減する。

自分に合った走行速度を見つけることで、快適かつ安全な自転車移動が可能になります。

自転車移動に関する疑問と回答

自転車で1キロ時間がかかる理由

自転車で1キロ移動する時間は、単に速度だけでなく、道路環境や信号の有無、走行者のスキルなど、さまざまな要因によって左右されます。

- 信号待ち:都市部では、交差点ごとに信号待ちが発生し、頻繁に停車することで移動時間が長くなります。

- 坂道:上り坂ではペダルを漕ぐ力が必要になり、速度が落ちるため、所要時間が増加します。一方で、下り坂では速度が増すため短縮されることもあります。

- 道路の混雑:交通量の多い道路では、車や歩行者を避けるために減速したり、停止することがあり、結果的に移動時間が伸びることがあります。

- 風の影響:追い風なら速度が上がり、向かい風ならペダルが重くなりスピードが落ちるため、移動時間に差が出ます。

- 舗装状態:整備された自転車専用道路ではスムーズに走行できますが、未舗装路やガタガタの道では速度が落ちるため、移動時間が長くなります。

- 荷物の有無:重い荷物を積んでいると加速しにくくなり、登坂時に特に影響が出ます。

よくある誤解について

「自転車はどこでもスムーズに進める」と思われがちですが、実際には交通状況によって大きく左右されます。

- 誤解①:常に一定の速度で走れる → 現実には信号待ちや坂道、混雑などで頻繁に減速・停止が必要。

- 誤解②:徒歩の何倍もの速度で移動できる → 短距離では確かに早いが、都市部の短距離移動では信号や渋滞の影響で意外と時間がかかることもある。

- 誤解③:車道を走れば速く移動できる → 車道では自動車の動きを気にする必要があり、スムーズな走行が難しいことも多い。

- 誤解④:スポーツバイクならどんな環境でも速い → 軽量で速い自転車でも、信号や交通ルールの影響は避けられない。

読者からの質問に答える

Q1. 自転車で1キロ移動するのにかかる時間の目安は?

A. 自転車の種類や走行環境によりますが、平均すると次のような時間がかかります。

| 自転車の種類 | 平均時速 (km/h) | 1キロの移動時間 (分) |

|---|---|---|

| ママチャリ | 12〜18 | 3.3〜5 |

| クロスバイク | 20〜25 | 2.4〜3 |

| ロードバイク | 25〜30 | 2〜2.4 |

| 電動アシスト自転車 | 15〜25 | 2.4〜4 |

| 徒歩 | 4〜5 | 12〜15 |

Q2. 都市部と郊外では移動時間にどんな違いがある?

A. 都市部では信号や交通量が多いため、平均時速が落ちます。郊外では信号が少なく、スムーズに走れるため、結果的に都市部より速く移動できることが多いです。

Q3. 自転車で1キロ移動する際に最も効率的な方法は?

A. 次のようなポイントを意識すると、移動時間を短縮できます。

- 最適なルート選び:信号が少なく、比較的交通量が少ない道を選ぶ。

- 適切な自転車の選択:スポーツバイクや電動アシスト自転車を活用。

- メンテナンス:タイヤの空気圧を適切に保ち、スムーズな走行を可能にする。

- 効率的なペダリング:無駄な力を使わず、一定のリズムで漕ぐことが重要。

このように、自転車の移動時間は多くの要因によって変動します。正しい知識を持ち、環境に応じた工夫をすることで、より快適かつ効率的な移動が可能になります。

世界記録と自転車の速さ

自転車の速度世界記録

現在の自転車の最高速度記録は時速約280kmとされています。この記録は、特別に設計された空力性能の高い自転車と、最適な環境(風洞の影響を受けにくい地形、特別な舗装路など)で達成されました。

また、ギアやフレームの素材も重要な要素であり、カーボン製の軽量フレームや高性能ホイールが使用されることが多いです。さらに、ライダーの体重管理やポジショニングも大きく影響し、空気抵抗を最小限に抑えるための細かな調整が行われています。

速さにチャレンジする際の注意点

自転車で速度を上げることは爽快ですが、いくつかの重要な注意点があります。

- 安全装備の着用:ヘルメット、グローブ、アイウェア、プロテクターなどを装備し、事故時のリスクを軽減する。

- 適切な環境の選択:高速走行を試みる場合は、交通量の少ない道や専用のサーキットで行う。

- 技術的なスキル:バイクの操作やブレーキング、バランスの取り方を熟知していないと、転倒や事故につながる可能性が高くなる。

- 無理のない範囲での挑戦:無理に速度を上げすぎると、疲労や集中力の低下によって判断ミスが起こりやすくなる。

また、一般道路でのスピードチャレンジは、法律や交通規則を遵守しなければなりません。特に市街地では、歩行者や自動車との接触を避けるためにも、安全な速度を心がける必要があります。

記録達成のためのトレーニング

世界記録級の速度を目指す場合、以下のようなトレーニングが必要です。

- 高強度インターバルトレーニング(HIIT)

- 短時間で強い負荷をかけるスプリントトレーニング。

- 例:30秒全力走行+90秒の低強度走行を10セット繰り返す。

- 持久力向上のための長距離走行

- 一定のペースで長時間走ることで、心肺機能と筋持久力を鍛える。

- 週に数回、50km以上の走行を目指す。

- 筋力トレーニング

- 太もも、ふくらはぎ、体幹を重点的に鍛える。

- スクワットやデッドリフトなどのウェイトトレーニングを取り入れる。

- エアロダイナミクスの向上

- 前傾姿勢を意識し、空気抵抗を減らすフォームを身につける。

- ウェアもピタッとしたエアロジャージを選ぶと効果的。

- 機材の最適化

- 軽量なホイールや高性能タイヤを使用することで、転がり抵抗を減らし効率的にスピードを出せる。

- ギア比を調整し、最大速度を引き出せるようにする。

このように、単純にペダルを速く回すだけではなく、身体の強化・機材の選定・走行環境の整備など、多角的なアプローチが必要です。

自転車とバス・電車の移動比較

バス・電車の所要時間

都市部では、移動距離や交通状況によっては自転車の方がバスより速く移動できることがあります。特に、渋滞が頻発する時間帯(朝夕の通勤・通学ラッシュ時)では、バスは信号待ちや停留所での乗降により移動時間が大幅に増えることが多いです。

一方で、バスの専用レーンが整備されている地域では、渋滞の影響を受けにくく、自転車よりも速く移動できる可能性があります。また、電車は距離が長くなるほど有利であり、10km以上の移動では電車の方が圧倒的に速いですが、駅までのアクセス時間や乗り換えの有無が総移動時間に影響します。

| 交通手段 | 平均時速 | 1キロ移動時間 | 長距離移動の利便性 |

|---|---|---|---|

| 自転車 | 15〜25km/h | 2.4〜4分 | 中距離向き |

| バス | 10〜20km/h(渋滞あり) | 3〜6分 | 渋滞次第 |

| 電車 | 30〜80km/h | 1〜2分(駅間) | 長距離向き |

バイクとの距離感

バイク(オートバイ)は自転車よりも速い速度で移動でき、平均時速40〜60km程度が一般的です。そのため、都市部でも短時間での移動が可能ですが、次のような点に注意が必要です。

- 維持費の発生:ガソリン代、オイル交換、保険、車検(250cc以上)などのランニングコストがかかる。

- 駐車場の問題:都市部ではバイク専用駐輪場が限られており、違法駐車を取り締まられることがある。

- 環境への影響:自転車に比べてCO2排出量が多く、環境負荷が高い。

- 免許が必要:原付やバイクには免許が必要で、初心者は交通ルールや操作に慣れる必要がある。

コスト面での比較

自転車、バス、バイクをコスト面で比較すると、自転車が最も経済的な移動手段であることがわかります。

| 交通手段 | 初期費用 | 月額維持費(平均) | 年間維持費 |

|---|---|---|---|

| 自転車 | 2〜15万円 | 500〜1,500円(タイヤ交換やメンテナンス) | 6,000〜18,000円 |

| バス | なし | 5,000〜15,000円(定期券) | 60,000〜180,000円 |

| バイク | 15〜100万円 | 10,000〜30,000円(燃料、保険、メンテナンス) | 120,000〜360,000円 |

このように、自転車は初期費用がかかるものの、維持費がほとんどかからないため、長期的に見ると最も経済的な移動手段です。特に都市部では駐輪場代もかからないことが多く、日常の短距離移動に最適です。

バスやバイクは距離が長くなるほど便利な移動手段ですが、それぞれのコストや手間を考慮して、自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが重要です。

まとめ

自転車で1キロ移動する時間は、自転車の種類や走行環境によって異なります。スポーツバイクなら2〜3分、ママチャリなら4〜5分と、徒歩よりもはるかに速く移動できます。

また、自転車の種類ごとの特性や走行環境を考慮すると、より効率的な移動が可能になります。例えば、ロードバイクやクロスバイクを使用すれば、市街地の移動でもスピードを出しやすく、通勤や通学時間の短縮に役立ちます。一方で、電動アシスト自転車を活用すれば、坂道や長距離移動の負担を軽減できます。

自転車の移動時間は、信号待ちや坂道、風の影響によって変動するため、事前に最適なルートを選ぶことが重要です。特にGoogleマップの自転車ルート機能を利用することで、時間短縮や走行の快適さを向上させることができます。

さらに、自転車は経済的かつ環境に優しい移動手段であり、運動不足の解消や健康維持にも効果的です。例えば、自転車を利用することで年間約0.5トンのCO2排出量を削減できるとされています(環境省データより)。また、1kmの自転車移動では、自動車に比べてエネルギー消費量を約10分の1に抑えられます。こうした環境への貢献に加え、日常の移動に自転車を積極的に取り入れることで、健康増進や交通費の節約など、多くのメリットが得られます。自分の目的やライフスタイルに合わせた最適な走行方法を見つけることで、より快適で効率的な移動が可能になるでしょう。