確かに一見すると安全に思えますが、実はその「閉めっぱなし」こそが、空き巣や湿気トラブルを招く原因になることがあります。

この記事では、防犯・湿気・メンテナンスの3つの視点から、シャッターを閉めっぱなしにすることの意外なデメリットと、安全で快適に暮らすための上手な使い方を紹介します。

「閉めておけば安心」という思い込みを一度リセットして、もっと現実的な防犯の考え方を身につけましょう。

シャッター閉めっぱなしのリスクとは?

シャッター閉めっぱなしが引き起こす防犯リスク

「シャッターを閉めていれば泥棒は入れない」と思っていませんか?

実際には、ずっと閉まっているシャッターは“留守のサイン”として見られることがあります。

空き巣は、日中や夜間を問わず、周囲の家を観察しています。

もし毎日同じ家のシャッターが閉まりっぱなしで、照明もつかず、ポストにチラシが溜まっていたら——「この家、しばらく留守かも」と判断するのは自然な流れです。

警察庁の防犯資料でも、「生活感のない住宅ほど狙われやすい」と指摘されています。

また、シャッターを常に閉めていると、通行人やご近所の目が届かなくなり、“見守りの目”という防犯効果を自ら失ってしまうのです。

つまり、閉めっぱなしは「守っているようで、実は孤立している」状態。

防犯の基本は“見せる防犯”です。

人の気配や生活感が伝わることで、泥棒に「リスクのある家」と思わせることができます。

昼間はシャッターを少し開けて光と風を入れるだけでも、「誰かがいる雰囲気」を作ることができ、防犯効果が高まります。

心理的影響と防犯意識の低下

シャッターをずっと閉めていると、部屋の中が暗くなり、外とのつながりが感じにくくなります。

こうした環境では、自然と外の様子に注意を向けなくなり、防犯意識が薄れてしまうことがあります。

「どうせシャッターを閉めてるから大丈夫」という油断が生まれると、戸締まり確認を怠ったり、郵便受けのチェックを忘れたりと、本来必要な注意が抜けてしまうケースも少なくありません。

防犯の基本は「閉じること」ではなく、“人の気配がある環境を保つこと”にあります。

昼間はカーテン越しに光を入れたり、シャッターを少し開けて通気を確保したりすることで、外からも「生活している雰囲気」が伝わります。

完全に閉めるのは夜や外出時だけ。

在宅中は明るさと空気を取り入れることで、快適さと防犯を両立できます。

なぜシャッターを閉めっぱなしにするのか?

多くの人が閉めっぱなしにしてしまう理由は、「そのほうが安心だから」という気持ちです。

ただ、その“安心感”の裏に、意外な誤解が隠れていることもあります。

- 防犯のつもりで「常に閉めたほうが安全」と思っている

- 日差しや紫外線を避けたい

- 外からの視線を遮りたい

- 台風や強風への備え

- 開け閉めが面倒・音が気になる

これらは一見もっともな理由に見えますが、目的に合った運用をしていないと逆効果になることもあります。

たとえば紫外線対策なら遮光カーテンやUVフィルムでも十分です。

防犯なら、「夜間だけ全閉」「日中は部分開放」といった柔軟な運用のほうが効果的です。

「閉めっぱなし=安全」という思い込みを手放し、“状況に応じて調整することが本当の防犯”だと理解しておくことが大切です。

湿気とカビの関係

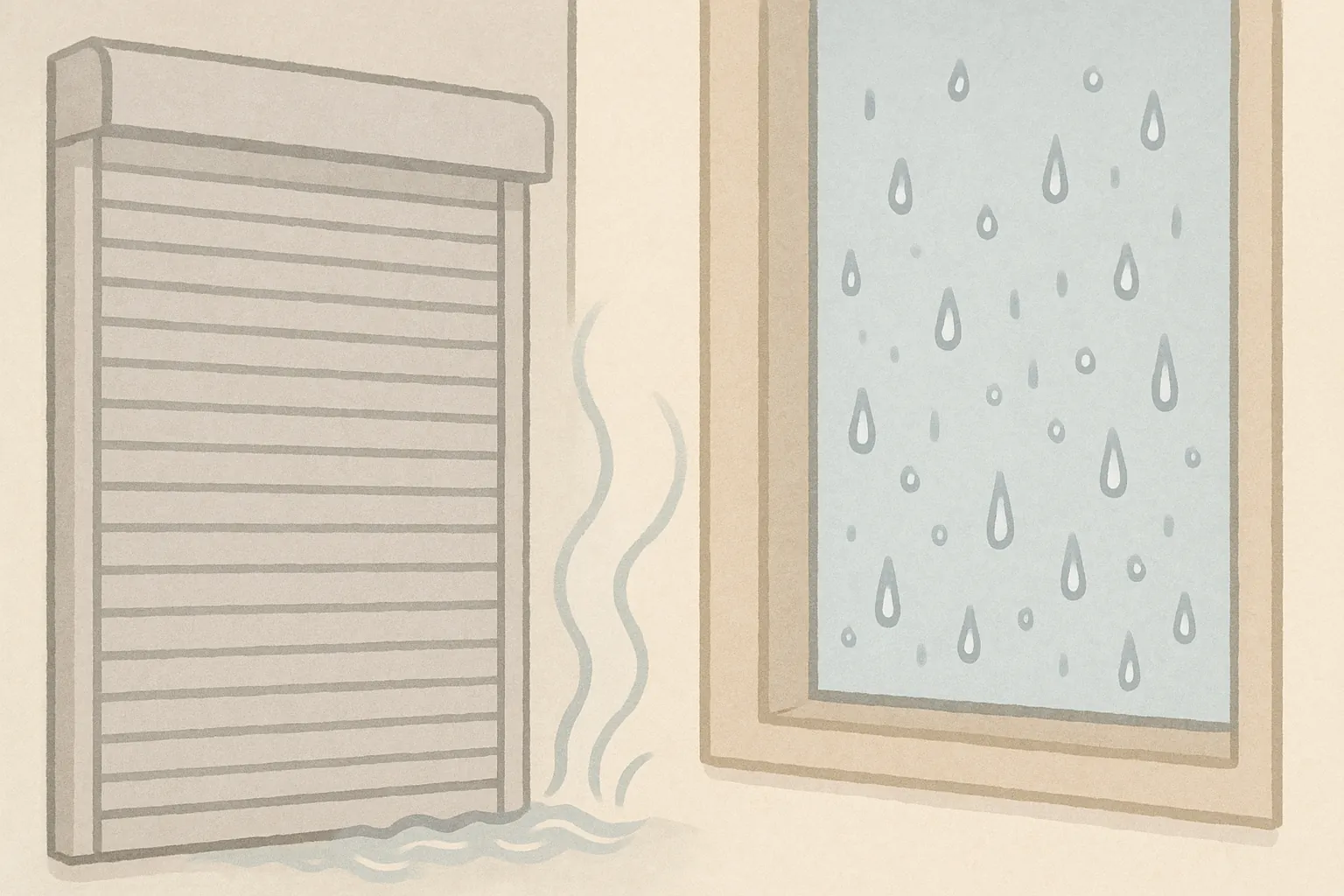

シャッター閉めっぱなしによる湿気の蓄積

シャッターを閉めっぱなしにすると、家の中の空気がこもりやすくなります。

外気との通り道がなくなるため、窓際や壁際に結露が生じやすく、特に梅雨や冬場は湿気がたまりやすい環境になります。

結露は放置すると木材の腐食や壁紙のはがれ、サッシのサビなどを引き起こします。

また、シャッターやレール部分にホコリがたまり、湿気と混ざって汚れや黒ずみの原因にもなります。

特にマンションや高気密住宅では、一度こもった湿気が逃げにくく、翌朝に窓が曇ったり、カーテンがしっとりしていることもあります。

見た目では分からないこうした「見えない湿気」が、建材の劣化を進めてしまうのです。

外出時でもシャッターを数センチ上げて通気口を確保する、もしくは通風スリット付きタイプを選ぶことで、湿気をためにくくできます。

カビ発生のメカニズムと影響

カビは、湿度・温度・ホコリなどの条件がそろうと短期間で発生します。

シャッターを閉めっぱなしにして空気が動かないと、窓まわりや壁際にカビが発生しやすい環境ができてしまいます。

カビが一度生えると見た目が悪くなるだけでなく、壁紙や木材の変色・劣化を招き、修繕費用がかさむこともあります。

市販のクリーナーでは根本的に落とせないケースもあり、放置すると構造材そのものを傷める可能性があります。

湿気対策を軽く見ずに、日常の中で「空気を動かす」ことを意識するだけでも、長い目で見れば家の寿命を守ることにつながります。

湿気対策としての換気方法

湿気をためないためには、シャッターの開閉と換気をセットで考えることが大切です。

おすすめの方法をまとめると以下の通りです。

- 朝晩10〜15分の換気:2か所の窓を開けて風の通り道を作る。

- 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる。

- 除湿機やエアコンのドライ機能を活用する。

- 晴れた日はシャッターを部分的に開けて採光と通風を確保。

換気は「空気を入れ替える」だけでなく、室内と外気の温度差を小さくして結露を防ぐ効果もあります。

冬場は暖房を一気に強くせず、徐々に温めることで湿気を抑えられます。

また、「窓を少しだけ開けてロックできる防犯ストッパー」を使えば、防犯と換気を同時に実現できます。

ちょっとした工夫で、家を守りながら快適な空気環境を保つことができます。

防犯対策とシャッターの活用法

日中の適切なシャッター運用

シャッターは「閉めておくためのもの」ではなく、状況に合わせて使い分けることで本来の効果を発揮します。

日中に完全に閉めてしまうと、外から見ると生活感がなく、防犯上むしろ「留守」と誤解される恐れがあります。

実際、防犯アドバイザーの間でも「昼間の全閉は留守サインになる」と警告されています。

そのため、日中はスラット(羽根)を少し開けて採光と通気を確保するのが理想です。

このわずかな開きが「人の気配」を外に伝え、侵入をためらわせる効果を生みます。

また、レースカーテンを併用すれば、プライバシーを守りながらも自然光を取り入れられます。

リビングやキッチンなど、長時間人がいる部屋では「完全に閉めきらず光を通す工夫」をすることで、湿気の軽減にもつながります。

開ける時間と閉める時間のリズムを作ることが、最も効果的な防犯方法です。

午前中はシャッターを開けて通気と採光を。

夕方から夜にかけて徐々に閉めていくと、防犯と快適さの両立ができます。

電動シャッターのメリットとデメリット

最近は電動シャッターが普及し、ワンタッチで開閉できる便利さから導入する家庭も増えています。

タイマー機能やスマートフォン連動で、外出先からでも操作できるタイプも登場しています。

しかし、便利な一方でメンテナンスや停電時のリスクも存在します。

以下の表に、主なメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

電動シャッターは便利さと引き換えに依存リスクがあると覚えておきましょう。

安全に使うためには、定期的な動作確認と、停電時に備えた「手動解除レバー」の位置を確認しておくことが大切です。

また、タイマー設定を活用すれば「朝に自動で開く・夜に自動で閉まる」動きを演出でき、外から見ると「人がいる家」と思わせる効果が得られます。

暮らしのリズムに合わせて時間を調整することで、自然な防犯対策になります。

手動タイプのシャッターの使い方と工夫

手動シャッターは少し手間がかかりますが、防犯面では「人の存在を示す音」が抑止力になります。

開閉時の音が周囲に聞こえることで、「この家には人がいる」と泥棒に伝わる効果があるのです。

ただし、長年使用しているとレール部分にホコリや砂がたまり、動きが重くなったり異音が出ることがあります。

その場合は、シリコンスプレーや潤滑油を年に1〜2回塗布して動きをスムーズに保ちましょう。

また、完全に密閉するのではなく、少し隙間を残しておくことで通気性を確保できます。

このわずかな通気が湿気や結露を防ぎ、シャッターの劣化を遅らせる効果もあります。

もし音や重さが気になる場合は、軽量アルミ製やスプリング補助機構付きのタイプへの交換もおすすめです。

女性や高齢者でも扱いやすく、防犯性能も高い仕様が増えています。

開閉の音が「キーキー」鳴るようなら、レールにゴミが詰まっているサイン。

無理に動かさず、清掃してから潤滑剤を使うと長持ちします。

外出中の安心感を高める方法

留守中の防犯意識を高めるポイント

長期の外出や旅行の際は、シャッターを閉めっぱなしにするよりも、“人がいるように見せる工夫”が大切です。

空き巣は実際に侵入する前に周囲を観察し、生活パターンを読み取るといわれています。

そのため、「留守に見せないこと」が何よりの防犯対策です。

以下のような小さな工夫が大きな効果を発揮します。

- 郵便物やチラシをためない(回収を頼む・ポストを空に)

- 夜はタイマー付き照明を使って自動で点灯させる

- 玄関や勝手口にセンサーライトを設置する

- 旅行時は新聞を一時停止にしておく

- 庭やベランダに植木鉢や洗濯物を少し置いて生活感を出す

特に、すべてのシャッターを閉めると「完全な無人状態」に見えるため、

1階は閉めて2階は半開きにするなど、開閉に変化をつけるのが効果的です。

また、最近では防犯カメラやスマートアプリで、外出先から自宅の様子を確認できるサービスもあります。

これらを組み合わせることで、“離れていても安心できる環境”を整えることができます。

タイマー機能の活用法と効果

電動シャッターや照明のタイマー機能は、防犯対策として非常に有効です。

たとえば朝7時に自動でシャッターが開き、夜19時に閉まる設定にすると、外からはまるで「毎日誰かが出入りしている家」に見えます。

この「生活リズムの演出」は、空き巣にとって強い抑止力になります。

また、照明やエアコンと連動できるタイプもあり、時間差をつけて動かすことでより自然な演出が可能です。

最近ではスマートスピーカーやIoT対応のシャッターも登場しており、外出先からスマホで開閉操作ができます。

突然の雨や風にも対応でき、防犯・利便性・快適性を同時に高められます。

近隣との関係を考慮したシャッター管理

どんなに高性能な設備を整えても、防犯の基本は「地域の目」にあります。

近所とのつながりが希薄だと、異変に気づかれにくくなり、犯罪のリスクが高まります。

たとえば「数日家を空けるので、もし何かあったら見ておいてください」と一言伝えるだけでも安心です。

普段から挨拶や会話を交わしていれば、「あの家、シャッター閉まりっぱなしだな」と気づいてくれる人も増えます。

地域ぐるみの見守り意識が、防犯カメラ以上の効果を発揮することもあります。

防犯は設備だけでなく、人とのつながりによっても強化できることを忘れないようにしましょう。

シャッターを閉めっぱなしにするメリットは?

遮光効果とプライバシーの向上

シャッターを閉める最大のメリットは、日差しや紫外線をしっかり遮断できることです。

特に夏の強い日差しを防ぐことで、室温の上昇を抑え、エアコンの効率を高められます。

また、家具やフローリングの色あせ、畳の変色を防ぐ効果もあります。

紫外線対策としてブラインドやカーテンよりも強力で、長期的に見ても住宅を守る役割を果たします。

さらにシャッターは、外からの視線を遮ることでプライバシーを守る効果もあります。

住宅街や道路沿いに住んでいる人にとって、通行人の目を気にせずリラックスできる空間を作れるのは大きなメリットです。

特に在宅勤務中や夜間など、人目を避けたい時間帯には重宝します。

時間帯に応じて開閉を使い分けることで、心地よい生活リズムを維持できます。

防音・断熱の観点からのメリット

シャッターには、防犯以外にも防音・断熱という副次的なメリットがあります。

閉めることで、車の走行音や近所の話し声などの生活騒音を約2〜3割カットできるといわれています。

また、冬は冷気の侵入を防ぎ、夏は熱気を遮ることで、冷暖房の効率を大きく向上させます。

断熱性能の高いタイプを選べば、年間を通じて光熱費の削減にもつながります。

たとえば断熱仕様のシャッターを導入した家庭では、「冷暖房費が年間5〜10%下がった」という事例もあります。

静かで快適な室内環境を維持できるのは、シャッターならではの利点です。

一人暮らしの安全性を考える

特に女性の一人暮らしや高齢者世帯では、シャッターの存在が心強い味方になります。

夜間や就寝時に閉めておくことで、外部からの覗き見や侵入を防ぎ、安心感を得られます。

また、シャッターを閉めることで「侵入に時間がかかる家」と思わせることができ、空き巣の狙いを避けやすくなります。

ただし、閉めっぱなしにすると「不在のサイン」に見える場合があるため、開閉のタイミングには注意が必要です。

たとえば在宅中や夜間だけ閉め、朝は開けて光を取り入れるなど、時間帯でメリハリをつけると防犯性が高まります。

“閉める時間帯を意識すること”が一人暮らしの安全対策の基本です。

シャッターを閉める習慣の心理

習慣形成についての心理的要因

人が「シャッターを閉めっぱなしにしたくなる」背景には、心理的な要素が関係しています。

多くの人が感じる「安全でいたい」「不安を減らしたい」という気持ちは、ごく自然な防衛反応です。

特に過去に泥棒被害や強風被害を経験した人ほど、「閉めていれば安心」という考えを持ちやすくなります。

その結果、いつの間にか閉めっぱなしが習慣化してしまうケースもあります。

ただし、防犯の本質は「閉じること」よりも「状況に合わせて開けること」です。

外の様子を確認したり、光や風を取り入れることで、暮らしのリズムを整えることができます。

安心を得るための行動が、逆に生活を閉ざしてしまわないように、柔軟な意識を持つことが大切です。

防犯に対する誤解と真実

「シャッターを閉めていれば安心」という考え方は、半分正解で半分誤解です。

確かに侵入を物理的に防ぐ効果はありますが、実際の空き巣被害では「シャッター付き住宅」も少なくありません。

その理由は、閉めっぱなしの状態が「人のいない家」と見なされやすいからです。

プロの窃盗犯は、シャッターの汚れや開閉音の有無から生活パターンを読み取るといわれています。

つまり、閉めっぱなしはかえって狙われやすくなることもあるのです。

防犯の本質は「見せること」。

玄関や窓際を明るく保ち、カーテン越しに生活の気配を感じさせるだけでも、防犯効果は大きく上がります。

“見せる防犯”に意識を切り替えることで、より現実的な安全を確保できます。

リラックスできる空間を作るための工夫

シャッターを上手に活用すれば、防犯だけでなく快適な空間づくりにもつながります。

朝や昼は少し開けて自然光を取り入れ、夜はしっかり閉める。

それだけで部屋の雰囲気が明るくなり、気持ちにも余裕が生まれます。

観葉植物を窓際に置いたり、光を反射するインテリアを取り入れたりするのも効果的です。

シャッターの開閉を「暮らしのリズムを整えるスイッチ」として活用すれば、家全体がより心地よい空間になります。

シャッター故障とその影響

故障の原因と予防策

シャッターは長年使ううちに、砂ぼこりや湿気、経年劣化の影響を受けます。

特に閉めっぱなしの状態が続くと、レール部分にホコリがたまり、動きが悪くなることがあります。

そのまま無理に動かすと、バネやモーターを傷めてしまい、故障の原因になります。

代表的なトラブル要因は以下の通りです。

- レールやスラットの間に砂や小石が詰まる

- 潤滑油が切れて摩擦が増える

- 湿気や雨水で金属部分にサビが発生する

- 電動タイプのモーター・配線の劣化

これらを防ぐには、年に1〜2回の清掃と潤滑油の塗布が効果的です。

特に梅雨前や冬の乾燥期は、点検のタイミングとして最適です。

また、動作音がいつもより大きくなったり、途中で止まるようになった場合は、早めに業者へ相談しましょう。

トラブル時の対処法と事例

もしシャッターが開かない・閉まらないといったトラブルが起きた場合、無理に動かさないことが鉄則です。

力任せに扱うと、内部の巻き取り機構が壊れて修理費が高額になる恐れがあります。

一時的な対処としては、レールの汚れを取り除き、スプレー式潤滑剤を少量吹きかけて様子を見ます。

それでも改善しない場合は、電動ならブレーカーを一度落として再起動し、手動なら鍵穴や巻き取り軸を確認します。

台風後や長期間閉めっぱなしにしていた場合、湿気が原因で部品がサビつくケースも多く見られます。

予防のためには、月に一度でも軽く開閉を行う習慣をつけることが大切です。

修理費用の目安は、軽度な調整で5,000〜1万円前後。

モーター交換など大がかりな修理では2〜5万円かかることもあります。

定期的なメンテナンスを続ければ、こうした突発的な出費を防ぐことができます。

シャッターは「閉めて守る」だけでなく、「動かして守る」設備。

定期的に動かすことで劣化を防ぎ、家全体の安全を長く保てます。

季節ごとのシャッター管理のポイント

夏に注意すべきシャッター運用

夏は強い日差しや高温から家を守るためにシャッターを閉めたくなりますが、閉めっぱなしにすると室内に熱がこもる危険があります。

特に南向きの窓やベランダでは、シャッターとガラスの間の空気が50℃を超えることもあります。

この状態になると室内の温度が下がりにくく、エアコンの効率も悪化します。

その結果、電気代が上がる原因にもなるのです。

対策としては、日中の全閉を避け、半開きや通風タイプのシャッターで風を通すことがポイントです。

また、シャッターの外側にすだれや遮熱スクリーンを設置すれば、直射日光を遮りながら熱のこもりを軽減できます。

夜になったら完全に閉めて、日中の熱を外へ逃がしましょう。

朝晩の気温が下がったタイミングで換気するだけでも、室温を快適に保てます。

「閉めっぱなし=涼しい」ではなく、「風を通す=涼しい」。

夏は通気と遮熱のバランスが重要です。

台風などの悪天候時のシャッター閉め

台風や強風のときは、飛来物から窓ガラスを守るためにシャッターを完全に閉めて施錠するのが基本です。

ただし、閉めた後の固定状態には注意が必要です。

施錠が甘いままだと、風圧でシャッターが揺れ、スラット(羽根)の変形やレール外れを起こすことがあります。

風が強まる前にしっかりと固定しておくようにしましょう。

また、台風通過後は砂や小枝がレールに入りやすく、放置すると次の開閉時に引っかかりや異音の原因になります。

通過後は安全を確認してから、レールの掃除と軽い開閉チェックを行ってください。

暴風雨の最中にシャッターを開け閉めするのは非常に危険です。

必ず台風の前日までに閉めて固定しておくのが安全です。

また、台風後は湿気がこもりやすいため、天候が落ち着いたら一度開けて換気することで、カビやサビを防げます。

冬場の湿度管理とシャッターの役割

冬は寒さ対策のためにシャッターを閉めがちですが、閉めっぱなしは結露やカビの原因になります。

外気と室内の温度差が大きいほど、窓ガラスに水滴がつきやすくなります。

特に北側の部屋や日当たりの悪い場所では、夜間に湿気がこもりやすい傾向があります。

朝になったら早めに開けて、日光と風を取り込むようにしましょう。

断熱性能の高いシャッターを使うと、夜間の冷気を防ぎつつ、結露を減らすことができます。

また、室内の暖房を一気に強くしない、加湿器を窓際に置かないなどの工夫も有効です。

冬場は「閉めっぱなし防寒」ではなく「断熱+換気」で調整を。

朝の数分の換気で、カビや湿気トラブルを防げます。

シャッターの寿命とメンテナンス方法

定期的な点検で寿命を延ばす

一般的にシャッターの寿命は約15〜20年といわれていますが、使い方や環境によって大きく変わります。

海沿いや工業地帯など、潮風や粉塵が多い地域では10年程度で劣化することもあります。

長持ちさせるコツは、閉めっぱなしにせず定期的に動かすことです。

週に一度でも開閉を行うだけで、レールやバネ部分の固着を防げます。

また、レール部分のホコリを掃除機で吸い取り、潤滑油を少量塗布しておくと動作がスムーズになります。

外観がきれいでも内部は摩耗していることがあるため、年に一度は業者点検を依頼するのがおすすめです。

異常兆候の見極めと対応策

シャッターが故障する前には、いくつかの前兆があります。

以下のような症状が見られたら注意が必要です。

- 開閉時に「ギギッ」「ガタン」といった異音がする

- 途中で止まったりスムーズに動かない

- スラットが波打っている、または片側が傾く

- 操作スイッチの反応が鈍い(電動タイプの場合)

こうした症状を放置すると、巻き取り軸やモーターに負荷がかかり、修理費用が高額になることもあります。

小さな不調のうちに点検を行うことで、結果的に寿命を延ばせます。

メンテナンス費用の見積もりとお得な方法

シャッターの修理・メンテナンス費用は故障の内容によって異なります。

以下は一般的な目安です。

| 作業内容 | 費用目安 |

|---|---|

| レール清掃・潤滑油塗布 | 5,000〜10,000円 |

| モーター調整・交換 | 20,000〜50,000円 |

| スラット交換(部分) | 15,000〜30,000円 |

| 全体交換(電動式) | 80,000〜200,000円 |

定期的なメンテナンスを行えば、故障リスクを減らすだけでなく、電動タイプならモーター負荷の軽減にもつながります。

また、メーカーやリフォーム会社の無料点検キャンペーンを活用すると、費用を抑えながら状態をチェックできます。

DIYで行う場合は、ホコリ掃除→乾拭き→潤滑油の順で。

雨上がりや台風後にはレール内の砂を取り除き、開閉を確認すると安心です。

まとめ

シャッターを閉めっぱなしにしておくことは、一見安全そうに見えますが、防犯・湿気・劣化などさまざまなリスクを生み出します。

防犯のつもりで閉めた状態が、実は「留守のサイン」として狙われやすくなるケースもあります。

また、空気の流れが止まることで湿気や汚れがたまり、メンテナンス費用が増えることもあります。

一方で、シャッターは使い方次第で遮光・断熱・防音など多くのメリットをもたらす設備です。

大切なのは「閉めっぱなしにせず、生活のリズムに合わせて開け閉めすること」。

朝は採光と通風を意識し、夜は防犯目的でしっかり閉める。

このメリハリをつけるだけで、家も心もより安心で快適になります。

・昼間は「見せる防犯」で生活感を演出

・夜や外出時はしっかり閉めて安心確保

・湿気・カビ・劣化は「動かして防ぐ」

FAQ(よくある質問)

Q1. 夜はシャッターを閉めたほうがいいですか?

はい。夜間や就寝時は、防犯とプライバシー保護のために閉めておくのが基本です。

外からの視線を遮り、侵入者が行動しにくい環境を作れます。

ただし、朝になったら開けて光と風を取り入れる習慣をつけましょう。

Q2. シャッターを閉めると結露がひどくなるのはなぜ?

シャッターを閉めっぱなしにすると、外気との温度差で空気が滞留しやすくなります。

その結果、窓とシャッターの間で湿気が冷やされて水滴(結露)となり、汚れや劣化の原因になります。

通風スリット付きのシャッターを使うか、朝に短時間の換気を行うことで改善できます。

Q3. 電動シャッターと手動シャッター、どちらが安全ですか?

どちらにもメリットがありますが、防犯性を重視するなら電動タイプがおすすめです。

タイマー機能や自動ロック機能により、留守中も「人がいるように見せる」ことができます。

一方、手動タイプは停電時でも確実に動かせる安心感があります。

Q4. シャッターのメンテナンスはどのくらいの頻度で行えばいいですか?

目安は年2回です。

春と秋にレール掃除や潤滑油の塗布を行えば、スムーズな動作を維持できます。

砂やホコリの多い地域では3か月に1度の軽い掃除を心がけましょう。

Q5. 台風のときはいつ閉めるのが正解ですか?

暴風雨の中で開閉すると危険なので、台風の前日までに閉めて施錠しておくのが安全です。

通過後は内部に湿気がこもるため、天候が落ち着いたら開けて換気することを忘れないようにしましょう。

Q6. シャッターの交換時期はどのくらいですか?

動作が重い、異音がする、スラットが変形している場合は交換時期のサインです。

一般的な寿命は15〜20年。

10年以上使っている場合は、業者の点検と見積もりを検討しましょう。

シャッターは「閉めて守る」だけでなく、「動かして家を長持ちさせる」ための設備です。

防犯・湿気・快適性を意識して、バランスのとれた使い方を心がけましょう。

少しの工夫で、毎日の暮らしがより安全で心地よいものになります。