黄土色は、温かみがあり自然な印象を与える色の一つです。古くから美術や工芸、建築などで広く使用されており、その柔らかく落ち着いたトーンは、視覚的な安定感をもたらします。特に、風景画やアンティーク調のデザイン、インテリア装飾、ファッションにおいても重要な役割を果たします。

また、黄土色は自然界に多く見られる色であり、土や木材、レンガ、革製品などの質感をリアルに表現する際にも活用されます。しかし、市販の黄土色の絵具が手元にない場合や、自分好みの色合いに調整したい場合、混色によって黄土色を作る方法を知っておくと便利です。

本記事では、黄土色を作るための基本的な絵具の選び方や混色のコツ、さらにはアクリルや水彩、色鉛筆など異なる画材での黄土色の表現方法について詳しく解説します。

黄土色の作り方

必要な絵具と道具のセット

黄土色を作るためには、基本となる色を準備する必要があります。黄土色は単一の色ではなく、さまざまな色を混ぜ合わせることで作り出されるため、適切な絵具を選ぶことが重要です。主に以下の絵具を使用します。

- 黄色(カドミウムイエローやレモンイエロー):黄土色のベースとなる色。

- 赤色(カドミウムレッドやバーントシェンナ):温かみや深みを加えるために使用。

- 青色(ウルトラマリンやプルシアンブルー):くすみを加え、自然な色合いを作るため。

- 白色(チタニウムホワイト):明るさの調整に。

- 黒色(必要に応じて):落ち着いたトーンを作りたい場合に使用。

- オーカー(天然の黄土色の顔料):単独で使うとナチュラルな黄土色が得られる。

- バーントアンバー(茶色に近い色):色の深みを出すために役立つ。

また、混色をしやすくするために、以下の道具も用意しておくと便利です。

- パレット:混色をスムーズに行うために必要。

- 筆(アクリル・水彩・油彩用など):塗り方や混ぜ方に応じて異なる筆を使用すると良い。

- スポイト(水の調整用):特に水彩絵具の場合、水の量を調整するのに役立つ。

- スクレイパー(色の混ぜ合わせ用):アクリル絵具や油絵の際に役立つ道具。

- パレットナイフ:固形の絵具をしっかり混ぜる際に便利。

- 綿棒またはティッシュ:色をぼかしたり、余分な色を取り除くために使用。

これらの絵具や道具を適切に使うことで、より自然で美しい黄土色を作ることができます。特にオーカーやバーントアンバーなどの茶系の色を組み合わせると、より深みのある黄土色を表現できるので、試してみる価値があります。

色合いの調整方法

黄土色を作る基本の方法は、黄色と赤色を混ぜることから始まります。

これにより、温かみのあるオレンジ系の色が生まれます。さらに、青を少量加えることで、深みのある自然な土の色を再現できます。

- 明るい黄土色 → 黄色を多めに加えることで、より鮮やかで明るい仕上がりになります。

- 暗い黄土色 → 赤色や青色をやや多めに加えることで、落ち着いた雰囲気のある色合いに。

- くすんだ黄土色 → 少量の黒を加えることで、よりリアルな土の色を再現できます。

- 黄土色の透明感を強調する → 白や水を加えることで、淡いトーンの黄土色が得られます。

黄土色は自然界に多く見られるため、微妙なトーンの違いを表現することで、よりリアルな仕上がりになります。特に、風景画やアンティーク調のデザインでは、微妙な色の変化が大切になります。

混色の比率と技法

- 基本の比率:黄色 5 : 赤 2 : 青 1(調整可能)

- 滑らかに混ぜる方法:

- まず黄色と赤を先に混ぜ、オレンジ系の色を作る。

- そこに青を少しずつ加えながら、深みのある黄土色に調整する。

- 白を加えることで明るい黄土色を作ることも可能。

- より自然な黄土色にするには、少量の黒や茶色(バーントアンバー)を足すのも効果的。

- 透明感を出したい場合は、水やメディウムを使って色を薄める。

また、異なる光の下での色の変化も考慮し、室内光・自然光それぞれの環境で確認することが、最適な色合いを見つけるためのポイントです。

例えば、室内の蛍光灯やLED照明の下では黄土色がやや冷たく見えることがあり、一方で自然光のもとではより温かみが際立ちます。

特に夕暮れ時の自然光では、黄土色が赤みを帯びた豊かなトーンに変化しやすいため、目的に応じて光の条件を考慮することが重要です。

黄土色の特徴と印象

黄土色の彩度と明度

黄土色は一般的に低~中程度の彩度を持ち、温かみのある落ち着いた印象を与えます。

白を加えることで明るさを調整できますが、彩度を下げすぎるとくすんだ印象になるため、適切なバランスを取ることが重要です。

また、黄土色の彩度を上げたい場合は、黄色や赤を加え、鮮やかさを強調することができます。

特に、光の当たり方によっても印象が変わるため、作品の仕上がりを意識した調整が求められます。

温かみを表現する

黄土色は、自然の風景やアンティークな雰囲気を演出するのに適しています。特に、土や木材、レンガ、陶器などの自然素材を描く際に効果的に活用できます。

温かみを強調するためには、オレンジ系の黄土色を選ぶとよいでしょう。例えば、赤みのあるバーントシェンナを混ぜることで、より深みのある温かいトーンを作り出せます。

また、光の表現にも気を配ることで、黄土色の暖かさを引き立てることができます。例えば、黄色をやや強めにすることで、夕焼けや日差しの温もりを感じさせることができます。

逆に、少量の青やグレーを加えることで、よりシックで落ち着いた印象の黄土色にすることも可能です。

色の深みとバランス

暗めの黄土色を作るには、赤や青をやや強めに加えることで、より深みのある仕上がりになります。

特に、ウルトラマリンブルーやプルシアンブルーを少量加えることで、落ち着いたトーンを作り出せます。さらに、バーントアンバーやローアンバーを混ぜることで、より自然な土の色に近づけることができます。

深みのある黄土色を表現する際には、重ね塗りの技法を活用することも有効です。例えば、最初に薄めの黄土色を塗り、その上に少しずつ赤や青を重ねていくことで、奥行きのある色合いを作り出せます。また、筆のタッチやテクスチャーを工夫することで、よりリアルな質感を表現することが可能です。

このように、黄土色は彩度やトーンの微妙な調整によって、さまざまな表情を持たせることができます。適切な色の組み合わせや技法を活用することで、作品に温かみと深みを加えることができます。

アクリル絵具での黄土色作り

アクリルの特性と活用

アクリル絵具は乾燥が早く、重ね塗りがしやすいのが特徴です。特に黄土色を使用する際には、その速乾性を活かして複数のレイヤーを作ることが可能で、より深みのある表現ができます。

また、アクリル絵具は水で希釈することができるため、水彩のような透明感のある仕上がりにも調整できます。そのため、アクリルは油絵と水彩の中間的な特性を持ち、幅広い表現ができる画材として人気があります。

さらに、アクリル絵具は乾燥後に耐水性を持つため、何度も塗り重ねることでグラデーションや陰影を作りやすくなります。黄土色のトーンを調整する際も、他の色を重ねながら微妙なニュアンスを表現できるのが利点です。

また、マットメディウムやグロスメディウムを混ぜることで、光沢や質感を自由に変化させることもできます。

水との調整方法

アクリル絵具は水を加えることで透明感を出すことが可能ですが、濃度によって質感が大きく変わるため、注意が必要です。

- 水を多く加える(30%以上) → 透明感のあるウォッシュ風の仕上がりに。

- 水を少量加える(10~20%) → 半透明の色合いを作り、微妙なトーンの変化をつける。

- 水をほぼ加えない → 不透明な色合いになり、厚塗りでテクスチャを強調できる。

また、水以外のメディウムを使用すると、黄土色の質感をさらにコントロールできます。

- ジェルメディウム:厚みを加えて筆跡を強調する。

- フルイドメディウム:滑らかな伸びを与えて自然な混色を作る。

- テクスチャメディウム:砂のような質感を出し、黄土色のリアルな土の表現に最適。

作品への応用例

アクリル絵具の特性を活かして、黄土色を以下のような作品に応用できます。

- 風景画の土や岩肌:厚塗りで質感を強調するとリアルな表現に。

- 古びた建物の色:ウォッシュ技法を使って、年代を感じさせる効果を出す。

- ヴィンテージ風のイラスト:黄土色をベースにして、グラデーションやテクスチャを加えることでアンティーク調の作品に仕上げる。

- 肖像画の肌色の調整:黄土色は肌のトーンを落ち着かせるのに最適で、人物画にも活用可能。

- 抽象画の背景色:温かみのある黄土色を広範囲に使い、落ち着いた雰囲気を演出。

アクリル絵具の特性を活かして、黄土色の豊かな表現を試してみましょう。

水彩での黄土色作り

水彩絵具の特性

水彩は透明感が強く、重ね塗りで深みを出せる画材です。黄土色を使用する際にも、その透明感を活かして繊細な色の変化をつけることができます。

特に、水彩の特性を活かしたグラデーションやぼかし技法を取り入れることで、より自然な色合いを表現できます。

また、水彩は乾くと色が若干薄くなるため、最初の混色時にやや濃いめに作るのがポイントです。

薄い黄土色の表現

黄土色を薄めることで、柔らかく軽やかな印象を作ることができます。水彩では水の量を調整することで、透明感を出しながら色の強さを調整することが可能です。

- 水を多めに加える → 軽やかで淡い黄土色を作り、光の表現や空気感を出すのに適している。

- 水を少なめにし、重ね塗りをする → 黄土色の濃淡を活かして深みのある影やテクスチャーを表現する。

- ぼかし技法を活用する → 黄土色の境界を柔らかくし、自然なグラデーションを作る。

水彩は紙の吸水性によっても仕上がりが変わるため、異なる紙質で試しながら最適な塗り方を見つけると良いでしょう。

混色の重要性

水彩での黄土色は、他の色との混色によって微妙なニュアンスを作ることができます。特に、少量の赤や青を加えることで、より自然なトーンに仕上げることが可能です。

- 赤を加える → 温かみのある黄土色になり、夕焼けや秋の葉の表現に適している。

- 青を加える → 落ち着いたトーンになり、影や冷たい土の色を作り出すのに有効。

- 緑や紫を少量加える → 複雑で奥行きのあるニュアンスを作り、背景やテクスチャーの表現に向いている。

また、水彩は層を重ねることで色の深みを増すことができるため、薄い層を何度も重ねて理想的な黄土色を作り上げるのも効果的な方法です。

色鉛筆やクーピーでの黄土色作り

クーピーの使い方と特徴

クーピーは混色がしにくいため、最初から黄土色に近い色を選ぶのがポイントです。ただし、クーピーの特性を活かして、異なる色を重ねたり、こすったりすることで微妙な色の変化をつけることも可能です。

- 圧を変えて塗る → 軽く塗ると淡い黄土色に、強く塗ると濃い黄土色になる。

- 異なる色を重ねる → 黄色の上に赤や茶色を重ねて、深みのある黄土色を作る。

- 擦る技法を活用する → 指やティッシュでこすることで、なめらかなグラデーションが作れる。

- 細かい線で質感を出す → 点描のように小さな線や点を重ねることで、リアルな質感を表現。

色鉛筆での調整

色鉛筆の場合は、黄土色を作るために以下のような色を重ね塗りすることで、自然な黄土色が作れます。

- 黄色+赤+茶色 → 標準的な黄土色。

- 黄色+オレンジ+茶色 → 温かみのある明るい黄土色。

- 黄色+赤+黒(少量) → 暗めで落ち着いた黄土色。

- 黄色+紫(少量)+茶色 → くすんだ土色のような黄土色。

色鉛筆では、塗り重ねる順番や圧力を変えることで、微妙なトーンの違いを作り出すことができます。塗り方によってマットな仕上がりにすることも、透明感を持たせることも可能です。

作品での活用法

黄土色のグラデーションを活用することで、リアルな質感を表現できます。特に以下のような方法で活用できます。

- 風景画の地面や岩肌の表現 → 黄土色の濃淡をつけることで立体感を出す。

- 古い紙やヴィンテージ調の作品 → 黄土色を使って、古びた風合いを表現。

- 肖像画の肌の色の調整 → 黄土色をベースに、赤やオレンジを加えて自然な肌色を作る。

- 動物の毛並みや木の幹の表現 → さまざまなトーンの黄土色を組み合わせることで、リアルな質感を再現。

クーピーや色鉛筆を使った黄土色の表現は、工夫次第で多彩な仕上がりが可能です。用途に応じて色の組み合わせや技法を調整し、自分の作品に合った黄土色を見つけてみましょう。

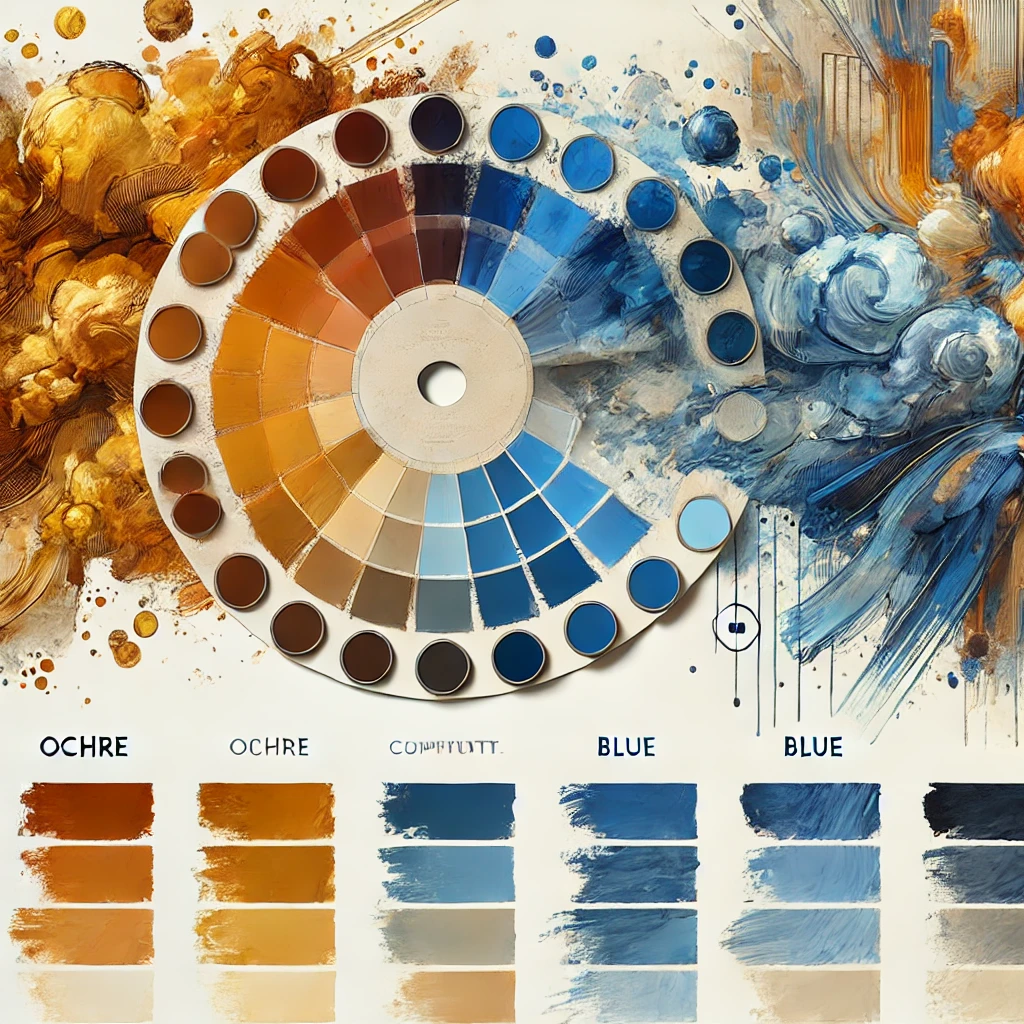

黄土色の補色とその効果

補色を活かした表現技法

黄土色の補色は青系統であり、この組み合わせを活用することで、さまざまな印象の変化を生み出すことができます。補色の効果を利用することで、黄土色の温かみを抑えたり、落ち着いた雰囲気を作り出すことが可能です。

- 穏やかな黄土色の表現:補色の青を少量加えることで、黄土色の鮮やかさを抑え、より落ち着いた印象にする。

- ダイナミックなコントラスト:黄土色の背景に青いモチーフを配置することで、視覚的なインパクトを強調。

- 色のバランスを取る:黄土色をメインに使用しつつ、青をアクセントとして加えることで、調和の取れた配色が可能。

また、青の種類(ウルトラマリンブルー、プルシアンブルー、コバルトブルーなど)によっても黄土色との相性が変わるため、試しながら最適な組み合わせを見つけることが重要です。

色のトーンの調整

補色である青を加える際には、バランスを意識して調整することが重要です。青を加えすぎると黄土色がくすんでしまい、本来の温かみが失われることがあります。

- 微妙な変化を出したい場合 → 極少量の青を混ぜることで、より深みのある落ち着いた黄土色が得られる。

- よりシックな雰囲気を出したい場合 → 青を多めに加えて、グレーがかった黄土色を作る。

- 鮮やかさを維持したい場合 → まず黄土色をしっかり作り、その上に薄い青を重ねて調整する。

また、青の代わりに緑や紫を少量加えることで、さらに多様なトーンの変化を楽しむことができます。

比率による印象の変化

黄土色と補色である青の比率を変えることで、作品全体の印象が大きく異なります。

- 黄土色を多めにする → 温かみのあるナチュラルな雰囲気が強調され、優しい印象に。

- 補色の青を強める → シックで洗練されたモダンな印象になり、よりクールな仕上がりに。

- バランスよく組み合わせる → 中間的なトーンを作り、落ち着いたが重くなりすぎない色合いを実現。

さらに、補色の組み合わせを活用することで、作品に奥行きや動きを加えることができるため、配色の工夫次第で多彩な表現が可能になります。

黄土色のさまざまなトーン

明るい黄土色と暗い黄土色

黄土色の明るさは、混ぜる色の比率によって大きく変わります。白を混ぜると明るい黄土色になり、黒や青を加えると暗い黄土色が作れます。

- 白を加える → 明るく優しい黄土色に。砂漠の砂や日の当たる土のイメージに適している。

- 黄色を多めにする → 鮮やかで活発な印象の黄土色に。

- 赤やオレンジを加える → 温かみが強調され、夕焼けや秋の葉を連想させる黄土色に。

- 青や紫を少量加える → くすんだトーンになり、ヴィンテージ風やシックな印象に。

- 黒や濃い茶色を加える → 重厚感のある深い黄土色に。木材や古びた建物の表現に向いている。

トーンのバランスの取り方

黄土色のトーンを整えるためには、補色や類似色を調整しながら、作品の雰囲気に合わせることが大切です。

- 明るい黄土色を作る場合:黄色や白を適度に加え、軽やかな印象に仕上げる。

- 中間的な黄土色を作る場合:赤や茶色を混ぜて、自然な土の色に近づける。

- 暗い黄土色を作る場合:黒や青を少量ずつ加え、色の深みを強調する。

- グレーがかった黄土色を作る場合:青や紫を加えつつ、白で調整する。

また、背景との対比を意識しながら、作品全体のバランスを見て適切なトーンを選びましょう。

印象を強調する方法

黄土色の印象を強調するためには、背景色や隣り合う色とのコントラストを工夫することが重要です。

- 黄土色の明るさを引き出す → 暗い背景(黒や深い青)と組み合わせると、黄土色が際立つ。

- 温かみを強調する → オレンジや赤と合わせることで、さらに暖かみのある印象を作れる。

- 落ち着いた雰囲気を作る → 青やグレーを背景にすると、洗練された印象に。

- リアルな土や木材の表現 → 異なるトーンの黄土色を重ね塗りして、テクスチャを際立たせる。

黄土色は、他の色とのバランスや光の影響によって大きく印象が変わるため、さまざまなパターンを試しながら理想の色合いを探してみましょう。

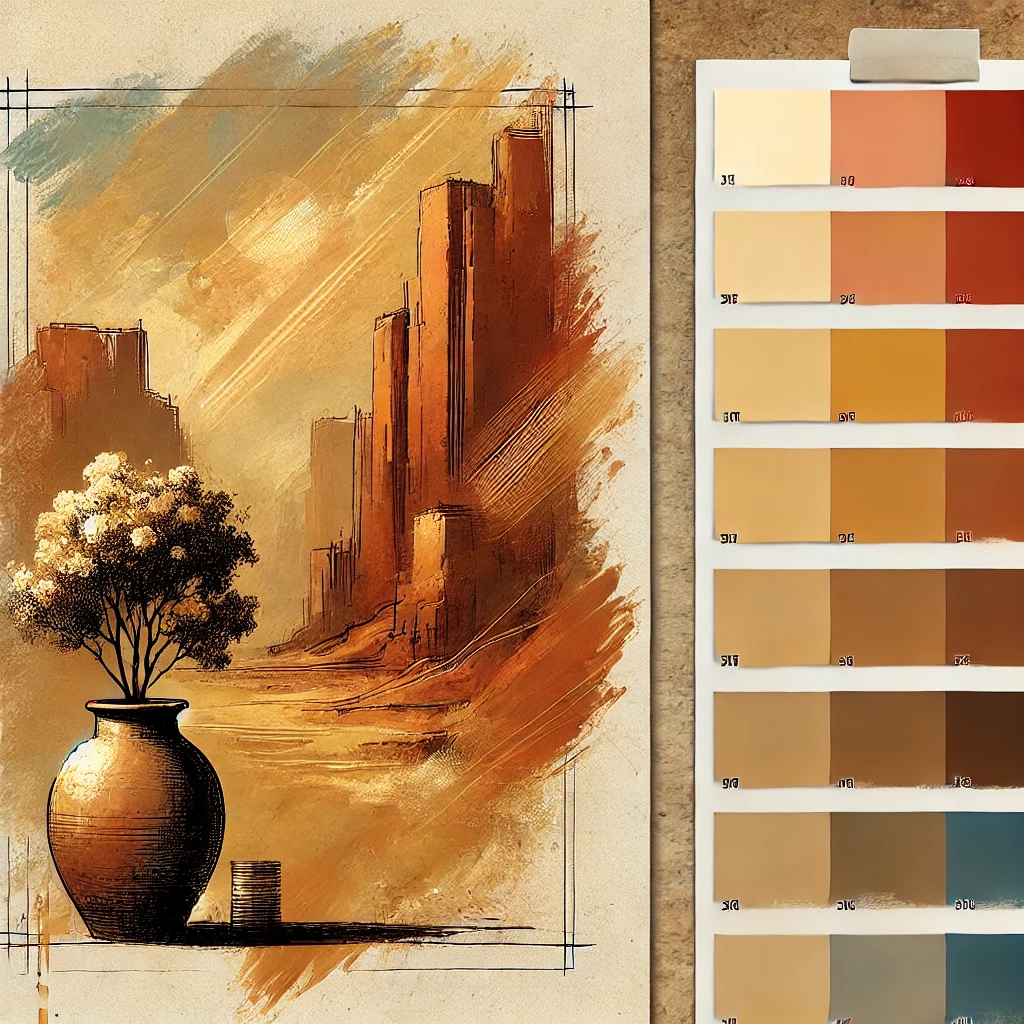

作品への黄土色の活用

黄土色を使った構図

黄土色は、自然の風景や古民家、アンティークな雰囲気の作品に適しています。特に、歴史的な建造物や土壁の表現、農村風景などに用いると、その独特の温かみを生かした構図が生まれます。

また、黄土色は遠近感を演出するのにも適しており、前景に濃い黄土色を配置し、遠景に向かって明るくすることで、奥行きを感じさせる効果があります。

さらに、静物画においても、黄土色を基調とすることでクラシカルな雰囲気を演出できます。例えば、アンティーク家具や陶器、古い紙や革製品など、時間の経過を感じさせるアイテムと相性が良い色です。

他の色との組み合わせ

黄土色は、さまざまな色と組み合わせることで異なる印象を作り出せます。

- 緑と組み合わせる → 自然な調和を生み出し、風景画や植物の表現に最適。

- 青と組み合わせる → 補色関係にあるため、コントラストが際立ち、洗練された雰囲気に。

- 赤やオレンジと組み合わせる → 温かみを強調し、活気のある表現に。

- グレーや黒と組み合わせる → 落ち着いたシックな印象を演出。

- 白と組み合わせる → 軽やかでナチュラルな雰囲気を持たせる。

このように、黄土色の持つナチュラルで落ち着いたトーンは、組み合わせる色によってさまざまな効果を生み出すことができます。

黄土色の可能性

温かみと落ち着きを兼ね備えた黄土色は、さまざまな作品で活躍します。絵画だけでなく、インテリアデザインやファッションにも応用され、特にヴィンテージスタイルやナチュラルテイストのデザインには欠かせない色です。

また、黄土色は心理的にも安定感や安心感を与える色とされており、視覚的に心地よい印象を持たせることができます。そのため、背景色として使用すると、他の色とのバランスを取りながら、作品全体の調和を生み出すことができます。

このように、黄土色の持つ表現の幅を活かして、多様なアート作品やデザインに取り入れてみましょう。

また、インテリアやファッションの分野でも黄土色は人気のある色です。例えば、ナチュラルテイストの家具や壁紙、リネン類に取り入れると、温かみのある落ち着いた空間を演出できます。

ファッションでは、秋冬のコーディネートに使われることが多く、他のアースカラーと組み合わせることでシックな印象を作り出すことができます。

このように、黄土色はアートだけでなく、私たちの日常のさまざまな場面で活躍する万能な色です。

まとめ

黄土色の作り方は、混色の比率や技法によってさまざまなバリエーションが生まれます。基本的な黄色・赤・青の配合を調整することで、自分の理想とするトーンを作ることが可能です。

アクリル・水彩・色鉛筆などの画材によっても表現の仕方が異なり、それぞれの特性を活かすことでより深みのある作品が生まれます。アクリルでは重ね塗りによる深みを出しやすく、水彩では透明感のある柔らかい表現が可能です。色鉛筆やクーピーを使用する場合は、色を重ねたり、筆圧を調整することで微妙なニュアンスを作り出せます。

また、黄土色は他の色との組み合わせによっても印象が大きく変わります。補色の青を取り入れることで、落ち着いたトーンを作ることができ、緑や赤と組み合わせることで、より自然でバランスの取れた配色になります。さらに、トーンの明るさや暗さを調整することで、黄土色の持つ雰囲気を自在にコントロールできる点も魅力です。

このように、黄土色はシンプルな色でありながら、さまざまな表現が可能な奥深い色です。自分の目的や表現したいイメージに合わせて、最適な方法を見つけ、黄土色の可能性を広げてみましょう。